教学资源

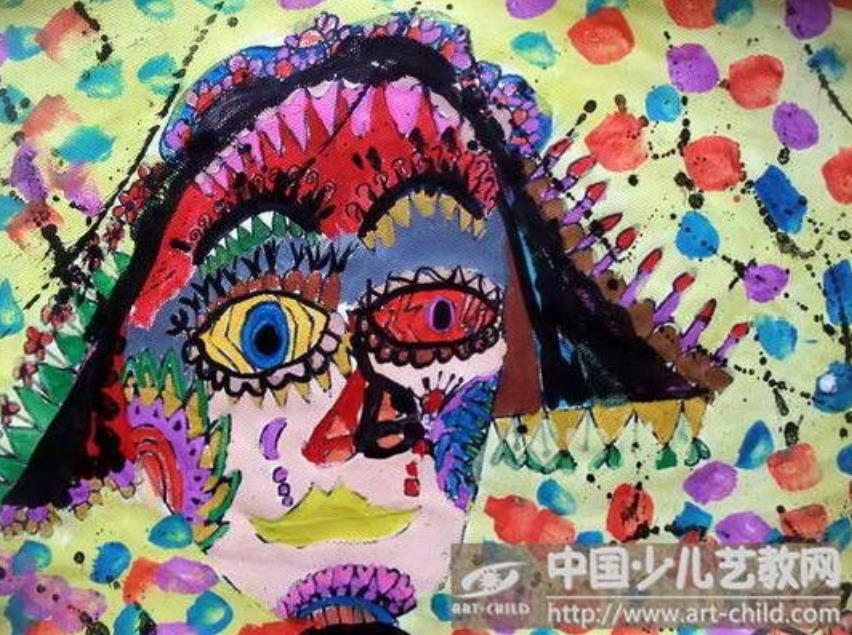

在儿童艺术教育中,我们常常会遇到孩子们的画作中出现“夸张比例”的情况,比如大头小身子、超长手臂或超大眼睛等。这些比例上的夸张并非偶然,而是儿童在表达内心世界、情感体验和认知特点时的一种自然方式。作为教育者或家长,如何在尊重儿童艺术表达的同时,又适当引导他们向写实方向发展,成为了一个值得探讨的课题。

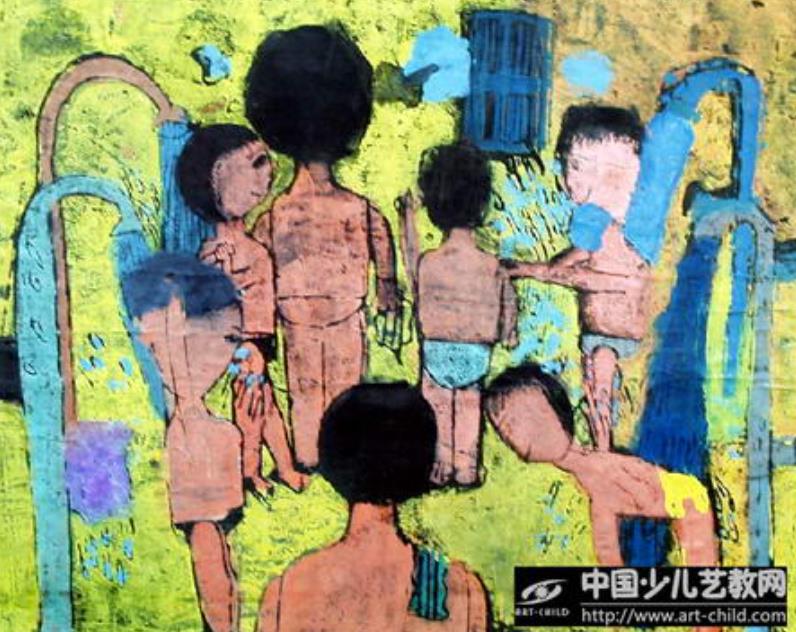

在孩子的成长过程中,绘画不仅是艺术表达的一种方式,更是他们探索世界、发挥创造力和想象力的途径。对于非专业的家长来说,可能觉得引导孩子绘画有些困难,但其实利用日常物品,如蔬菜拓印、棉签点彩等,就能轻松激发孩子的绘画兴趣。

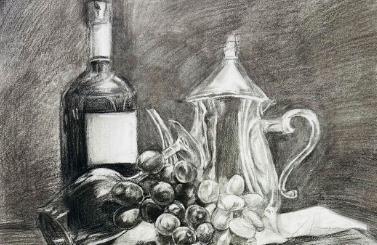

在艺术教育领域,素描作为一种基础的绘画表现形式,常被视为提升绘画技能和艺术素养的重要途径。然而,对于8岁以前的儿童而言,系统学习素描却并非明智之选。这一观点并非空穴来风,而是基于儿童生理、心理以及认知发展等多方面的科学考量。

在儿童绘画发展的奇妙旅程中,我们常常会观察到这样一个有趣的现象:许多孩子的画作里,物体整齐地排列在一条看不见的“基底线”上,比如房子沿着一根线排开,人物并排站在一条水平线上。这种“基底线上排列物体”的表现,在孩子绘画的特定阶段较为常见,它是儿童绘画认知和技能发展过程中的一个阶段性特征。然而,若长期停留于此,可能会限制孩子绘画思维的拓展和创造力的发挥。那么,家长和老师该如何引导孩子突破这一现象,开启绘画创作的新天地呢?

在儿童成长过程中,绘画不仅是一种艺术表达形式,更是他们认知世界、发展能力的重要途径。不同年龄段的儿童具有独特的心理、生理及认知发展特点,这些特点决定了他们在绘画学习中的需求和能力。因此,设计符合年龄特征的绘画课程,对于激发儿童绘画兴趣、培养艺术素养和促进全面发展至关重要。

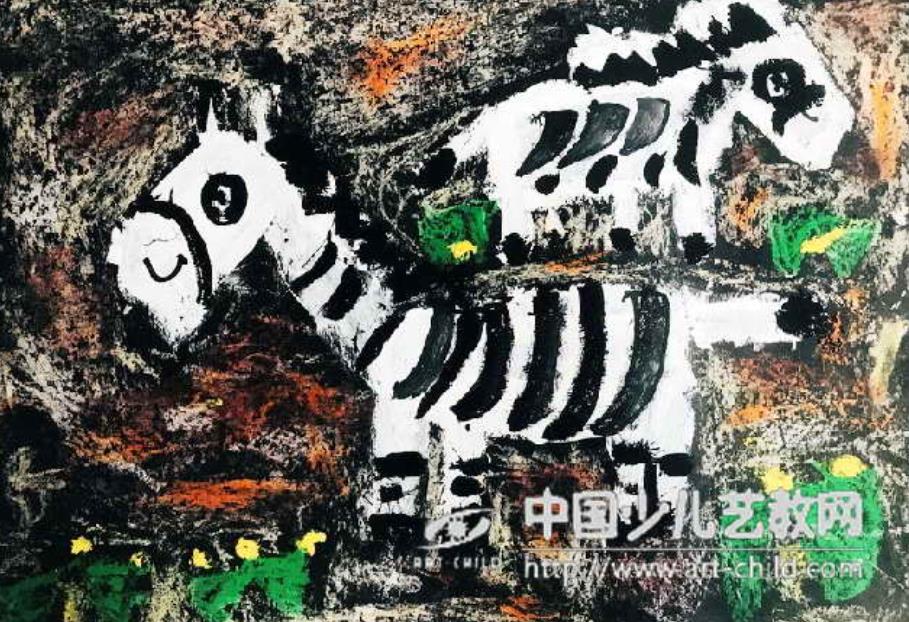

在儿童绘画中,拟人化是一种极为常见的表现手法。孩子们常常将小动物、植物甚至无生命的物体赋予人类的特征和行为,比如给小猫画上人类的衣服和表情,让花朵长出眼睛和嘴巴。这种看似天马行空的创作方式,背后蕴含着深刻的心理学意义,它不仅是儿童认知和情感发展的体现,更是他们探索世界、表达自我的重要途径。

- 推荐文章

Copyright © 2009-2026 QUANXI. All Rights Reserved